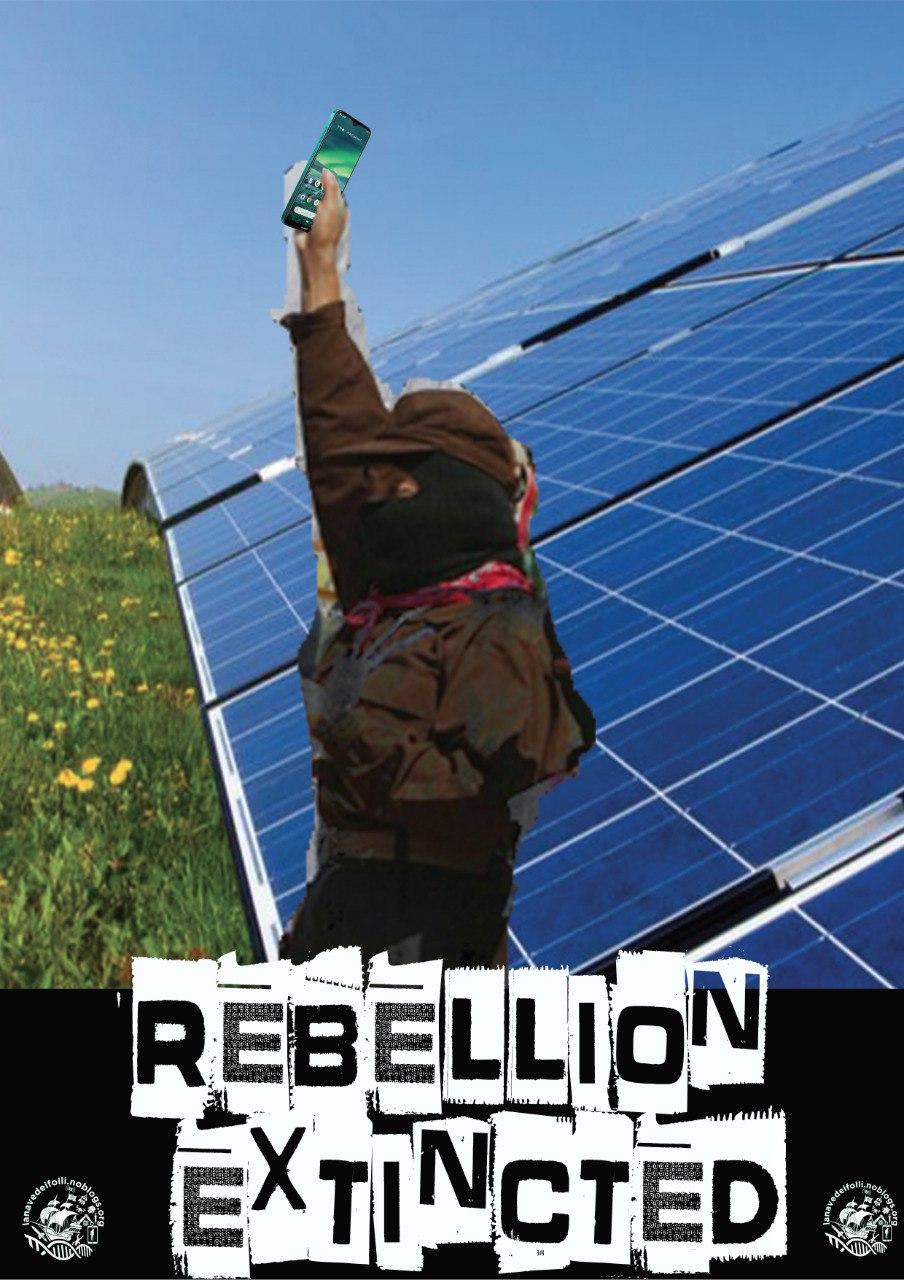

Campagna pubblicitaria per sensibilizzare sulla tematica del cambiamento climatico.

MANIFESTO in alta qualità per la stampa

Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica

Campagna pubblicitaria per sensibilizzare sulla tematica del cambiamento climatico.

MANIFESTO in alta qualità per la stampa

Campagna pubblicitaria per sensibilizzare sulla tematica del cambiamento climatico.

MANIFESTO in alta qualità per la stampa (Nopyright La Balla Futurista)

Campagna pubblicitaria per sensibilizzare sulla tematica del cambiamento climatico.

MANIFESTO in alta qualità per la stampa (Nopyright La Balla Futurista)

Ieri, venerdì 13 ottobre 2023, un manipolo di mozzi della Nave dei Folli si è recato alla Statale di Milano per distribuire questo volantino, in occasione dell’incontro denominato Forum Mondiale per la Giustizia Climatica (WCCJ – http://www.wccj.online/)

Oltre a manifesti grafici che pubblicheremo nei prossimi giorni, è stato distribuito questo volantino

Titolo originale: Ted Kaczynski, Ship of Fools

Racconto edito nel 1999 sulla fanzine OFF! Magazine, pubbicata da Tim La Pietra e altri studenti della State University di New York (SUNY) a Binghamton.

Traduzione italiana di Nautilus (clicca sull’immagine per andare al sito)

|

Riferimenti

Episodio 4.41

I mozzi della Nave dei Folli, in navigazione sempre più solitaria, riflettendo sul tragitto appena compiuto tracciano un bilancio provvisorio. Presi tra due fuochi, assediati da ambo i lati. Né con il contro-potere dei movimenti neo-post, né con la reazione dei dissidenti fossilizzati, si fatica a trovare la rotta: il panorama è offuscato dalle nebbie della confusione, ovunque regnano falsità e apparenze. Perché allora continuare ad accalorarsi, a parlare coi sordi, a voler cavare sangue dalla rape, ci ammoniscono alcuni passeggeri?

Non lo sappiamo, forse è il destino, magari un incantesimo ha catturato la ciurma e con voci di sirene la giuda verso il naufragio, o la pazzia; oppure, è testardaggine, senso di responsabilità che impone di rimanere a bordo, costi quel che costi, pur se la prua si avvicina agli iceberg, tirando calci al vento mentre ci si accinge a morire a stento.

Eh già, ma… perché non condannarla al suo destino, questa nave? Perché non lasciarla andare, verso l’apocalisse, l’estinzione, badando a salvare il salvabile e approdare su qualche piccola isoletta, magari non felice ma di certo meglio dell’onnipresente inferno di silicio e microonde? Risposte, come sempre, non ne abbiamo. Eppure, è sulle assi di questo ponte che siam nati, e da qui tanto facilmente non ce ne andremo.

Per ora tiriamo i remi in barca, che la chiglia è zeppa di crepe, le vele lacere, in cambusa scarseggiano provviste. E poi, l’equipaggio è stanco, gli occhi assonnati, le gole arse, la pelle screpolata dal sole, dalla salsedine, dal vento.

È giunto il tempo del silenzio, per riflettere su quanto accaduto e studiare future mosse e manovre.

È giunto il tempo del riposo, per rigenerarsi, scrutare altre mappe, preparare nuove imprese.

È giunto il tempo dei saluti, degli abbracci e degli addii.

Anzi, degli “a risentirci” alla prossima stagione de… la Nave dei Folli.

|

Sommario 4.41

Riferimenti 4.41

Episodio 4.40

A St. Imier, una piccola cittadina del Giura svizzero che centocinquant’anni fa ospitava l’Internazionale antiautoritaria, a luglio è andata in scena l’ultima mascherata dell’anarchia. Questa nobile idea, da ardente fiaccola che ha ispirato resistenze e insurrezioni pare essersi quasi definitivamente trasformata nel suo contrario, diventando una parola di plastica che come una saponetta sfugge di mano scivolando orwellianamente nel suo contrario. Agli “Incontri internazionali anti-autoritari”, in un’atmosfera più vicina al festival dell’Unità che all’adunata sediziosa, per di più colma di paranoia, sospetto e risentimento, l’ideale del non-governo si è dimostrato governato da terribili forme di regressione, sociale, politica e umana. Purtroppo, non è una novità.

In mezzo a copiose dosi di libertarianesimo con rivendicazioni di sovranità digitale a colpi di criptomonete e introspezioni new age per curare il karma di anime affrante da una schiacciante sensazione di oppressione o impotenza, al fianco dei soliti barbuti e degli inossidabili punk a chien (che l’italiano rende in tono dispregiativo con punkabbestia) spiccava come corrente maggioritaria l’ultima cucciolata dell’antagonismo mondializzato, quell’ideologia queer che da anormalità nemica di ogni coercizione si va trasformando in normalizzazione coatta.

Oltre a una lunga serie di piccole grandi miserie, come l’instaurazione di un servizio d’ordine con il compito di mantenere pace, armonia e good vibrations tra i pellegrini dell’anarchia (o forse dovremmo definirli clienti?) convenuti a St. Imier – riattualizzando così il solito vecchio sogno bolscevico di egemonia a colpi di manganello – o il consolidarsi della neolingua che trasforma desinenze, moltiplica pronomi e aggettivi e si fa gergo autoritario, e linguaggio dell’autorità, tra micro-narrazioni e brand che invece di spiegare e criticare i fatti si limitano a enumerarli, trasformandoli in informazioni nella migliore tradizione cibernetica, a essere presa di mira è stata per l’ennesima volta la cultura, o quel che ne resta.

Un banchetto di libri di una federazione anarchica francese è stato fatto oggetto di molteplici attacchi perché, pensate un po’, ha osato esporre dei libri che criticano l’islam! Immemore o, peggio, schifando l’intramontabile tradizione di ateismo che caratterizza l’anarchia e la sua lotta contro le religioni (perlomeno fino a che il mondo non è stato ribaltato assieme ai significati e al senso) sentendosi dogma e in quanto tale messo in discussione, la nuova corrente postumana, in questo caso post-anarchica, ha scatenato il putiferio, rubando e dando alle fiamme i volumi incriminati, vessando e molestando nel nome della lotta a tutte le oppressioni, che nel linguaggio cyborg si traduce intersezionalismo.

Chiunque osi mettere in dubbio i capisaldi del bispensiero sinistro, molto poco anarchico e che noi fatichiamo a non definire stalino-leninista, chiunque si schieri contro la riproduzione artificiale dell’umano o addirittura contro la peste islamica (che poi altro non è che una prosecuzione del pensiero giudaico-cristiano) si trova a fare i conti con questi armigeri dell’autonomia (ma ciberneticamente eteronormata) che agiscono indisturbati, non ci stancheremo mai di ripeterlo, grazie al silenzio complice e forse interessato di tutti gli altri, che o fanno i finti tonti o si girano dall’altra parte.

Non tutti, certo, ma sono sempre più le persone che – più per quieto vivere che per convinzione – deragliano verso un’ideologia che dietro la divisa da alternativi si rivela tutt’altro che libertaria, dedita alla sopraffazione e alla conquista dell’egemonia. Specchio di quella tecnologia fuori controllo di cui sogna di impadronirsi per poterla autogestire, controfigura di quel potere o dominio che pretenderebbe combattere e che invece non fa che replicare su piccola, microscopica scala, la tendenza queer dimostra di avere il duplice obiettivo di deviare la critica radicale e creare scompiglio all’interno del campo dei ribelli.

Eppure, dichiarando di agire in nome di quel che in alcuni contesti chiamano empowerment, ma che per noi è il solito, vecchio, odioso relitto del contropotere, svelano la loro profonda e reale natura di autoritari, sabotatori anti-anarchici che in questo modo fanno il gioco proprio di quel capitalismo contro cui si gargarizzano di combattere ma di cui hanno fatto il proprio feticcio, quasi un alter ego, trasformandolo nell’ennesima parola di plastica utile a vendersi sul mercato spettacolare dell’antagonismo mimato e mimetico.

Camaleontici come il capitale che li finanzia più o meno direttamente (come nel caso dei vari gruppi giustizialisti climatici), costoro andrebbero rispediti negli ambienti di loro pertinenza, partiti e associazioni di sinistra, centri sociali e collettivi studenteschi con la kappa, tra le fila dei nuovi disobbedienti che da quando hanno fagocitato alcune tendenze anarchiche – spesso con l’idiota complicità di queste ultime – sono diventate le odierne, tristi e sempre più compromesse tute grigie.

Come ripetiamo da molto, troppo tempo dalla stiva della Nave dei Folli, è fondamentale e urgente un incontro-confronto tra chi non accetta questo sfacelo. È una questione di sopravvivenza dell’area cosiddetta anarchica, presunta libertaria, che forse dovremmo iniziare a definire acrata per distinguerla da questa impostura: in ballo c’è la possibilità di poter ancora scalfire l’edificio della coercizione tecnologica e della prepotenza mercantile, e ne va della dignità e credibilità di un’idea certo difficile da mettere in pratica ma non per questo disprezzabile.

Dedicheremo la prossima puntata, questa volta definitivamente ultima, della Quarta Stagione a sviscerare quanto accaduto a St. Imier, e non solo, nella speranza di fomentare un dibattito non più rimandabile sulle condizioni e possibilità di contrasto alla deriva autoritaria degli ambienti radicali.

|

Sommario 4.40

Riferimenti 4.40

Episodio 4.39

La Nave dei Folli si accinge lentamente a riguadagnare la costa, provata dalle fatiche della quarta stagione di navigazione, con il suo vessillo dell’ancóra umano fatto a brandelli dalla furia delle tempeste ma pur sempre issato al vento, e preparandosi a gettare l’ancora i mozzi avvertono una sensazione di accerchiamento: yatch e transatlantici cibernetici dominano i mari, mentre sommergibili nucleari vanno a caccia delle chiglie della pirateria libertaria.

Alla fine di questo ulteriore periplo, che ci ha spinti a inoltrarci dalle giungle del postmoderno fino ai deserti del postumano, torniamo a riva con ulteriori incertezze, carichi di scrigni di dubbi. Il mondo alla rovescia si ribalta sempre più, le parole perdono di senso e si trasformano nel loro contrario: dunque ci toccherà ancora una volta assumerci il compito di dare un nome a ciò che ci circonda, per smascherare la menzogna organizzata e ridisegnare la mappa in vista delle prossime esplorazioni. Per evitare il rischio di incagliarci sulle secche di cui è disseminata la rotta verso terre ancora abitabili, libere dallo sfruttamento sovra-umano e dall’asservimento meccanico.

Nel mondo capovolto dove oramai regna il post-pensiero, tutto va ridiscusso. È quello che ci sforziamo di suggerire, talvolta gridare, alle poche altre imbarcazioni che scorgiamo al nostro fianco, nella speranza che non siano per l’ennesima volta navi corsare al servizio di qualche potente armatore, che dopo manovre di voltagabbana sono leste a depredare, colpire e affondare i pirati che non si piegano alle nuove leggi del mare, alle nuove norme e mode. A decostruzioni e intersezioni.

Il nostro spirito di fratellanza è stato messo a dura prova dai troppi tradimenti, dalle moltitudini di finte ribellioni, da un discorso critico che diventa micro-lamentela, sceneggiata recitata a soggetto o peggio difesa della propria misera dose di narcisismo, del proprio cordone ombelicale con cui ci nutre la Megamacchina. E mentre un oceano di sfruttamento rigurgita ondate di ingiustizia, vorremmo non essere i soli a reggere dritta la barra del timone e non perderci dietro le sirene della neo-postmodernità, ammaliante e infingarda.

Che i non più umani si tengano la loro falsa parola, la menzogna fatta vangelo, i loro versetti da salmodiare in litanie identitarie, i loro porti sicuri. Da St. Tropez a St. Imier il passo è breve… ma di questo ne parleremo la prossima e ultima puntata.

|

Sommario 4.39

Riferimenti 4.39

Episodio 4.38

L’affermarsi del postumano si basa, come dice André Gorz, su un “miraggio grammaticale” o, potremmo aggiungere, su una vera e propria menzogna. Spacciare le nuove tecnologie come l’ingegneria genetica, l’intelligenza artificiale o la realtà virtuale come potenziamenti che ci aiuteranno a trascendere, se non abolire, la condizione umana, permettendo una produzione del sé che Sloterdijk definisce autotecnica, oppure omoeotecnica, nascondono una realtà esattamente opposta: si tratta infatti, al contrario di quanto sostiene il filosofo tedesco, di eterotecniche, che non fanno che aumentare il grado di dipendenza e crollare a zero quello di autonomia.

Spacciando la realtà come un’armoniosa organizzazione basata sullo scambio di informazioni, che permetterebbe di superare una situazione oramai arcaica riassumibile nell’affermazione di Sartre «Io sono ciò che ho», ovvero che «La totalità dei miei possedimenti riflette la totalità del mio essere» (Jean-Paul Sartre, “Fare e avere” in L’essere e il nulla: saggio di ontologia fenomenologica, il Saggiatore, Milano 2002, pp. 633) ecco che Sloterdijk vi contrappone l’idea secondo cui «i titolari di identità vogliono affermare: io sono ciò che mi ha. La realtà del mio essere viene garantita dalla somma di ciò che mi possiede.» (Devi cambiare la tua vita. Sull’antropotecnica, Raffaello Cortina, Milano 2010, p. 231)

Questa mistificazione era stata già annunciata un decennio prima, quando sempre contrapponendosi al filosofo francese, in “Dal centrismo morbido al rischio di pensare”, Sloterdijk sentenziava: «Sartre ha espresso la condizione umana con una frase tanto profonda quanto paradossale: l’uomo è un essere condannato alla libertà. Questo in un’epoca in cui le parole chiave erano solitudine e impegno. Le parole d’ordine del nostro tempo, invece, sono cooperazione e comunicazione. Siamo quindi bloccati in un altro paradosso: quello di essere condannati alla fiducia. Il che non significa che stiamo correndo alla cieca verso un futuro mostruosamente tecnologico, ma che stiamo discutendo i rischi di sviluppi già iniziati, con una libertà di espressione illimitata e alla luce delle nostre conoscenze attuali.» (“Point de vue: du centrisme mou au risque de penser”, Le Monde, 8/10/1999)

La cosa più strana, per riprendere l’idea del filosofo Yves Michaud, è che discorsi come ad esempio quello di Sloterdijk possano essere fatti, soprattutto se pensiamo che sovente provengono dalla bocca di chi si considera e spaccia come democratico illuminato o perfino come antagonista anticapitalista. Questa possibilità infatti corrisponde, a livello sociologico, alla messa in pratica di un anti-umanesimo cibernetico grazie alle tecnoscienze del vivente. (Michaud, Humain, inhumain, trop humain, 2002, p. 77) Queste ultime, come vedremo nel proseguo della nostra esplorazione dell’Impero cibernetico, prendono corpo, si fa per dire, in un universo culturale in cui obiettività scientifica e cieca credenza nel progresso tendono sempre più a confondersi. Siamo all’alba di una vera e propria religione scientista.

|

Sommario 4.38

Riferimenti 4.38